编辑:北京小小发布日期:2015-06-04来源:北京小小艺术网

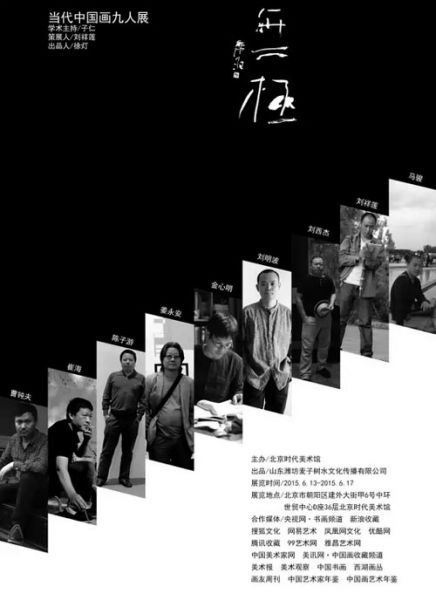

展览名称:无极当代中国画九人展 · 参展画家

展览时间:2015-06-13 ~ 2015-06-17

展览城市:4

展览地点:北京时代美术馆

开幕时间:2015年6月13日下午3:30

主办单位:北京时代美术馆

学术支持:子仁

策 展 人:刘祥莲

参展人员:曹钝夫、崔海、陈子游、姜永安、金心明、刘明波、刘西洁、刘祥莲、马骏

媒体支持:央视网·书画频道、新浪收藏、搜狐文化、网易艺术、凤凰网文化、优酷网、腾讯收藏、99艺术网、雅昌艺术网、中国美术家网、美讯网·中国画收藏频道、《美术报》、《美术观察》、《中国书画》、《西湖画刊》、《画友周刊》、《中国艺术家 年鉴》、《中国画艺术年鉴》

曹钝夫:独立艺术家。自号个图,别署臼堂。1972年生于江苏阜宁,祖籍苏州阊门,现居南京。幼蒙庭训,继入师范美术科,后于意大利学习西画,终复以研习国画。

崔海:1965年生于河北省,1989年毕业于河北师范大学美术系。

陈子游:1966年生于湖南怀化。本名陈历均、字子游,号于艺堂主。2001—2002年中国艺术研究院首届中国画高研班,2004—2008年进修于中央美院。2004年至今,参与中央美术院邵大箴主编的《中国艺术家年鉴》编辑工作,2010年参与文化部文化艺术出版社《中国画艺术年鉴》编辑工作,任主编。

姜永安:1967年生于烟台,1989年毕业于浙江美术学院国画系人物画本科,2010年获中国美术学院中国画创作理论与实践博士学位。中国美术家协会会员,上海师范大学美术学院硕士研究生导师。2012年调入江苏省国画院。

金心明:先后毕业于浙江师范大学、中国美术学院。现为中国美协会员、中国书协会员、浙江省美术家协会副秘协会副秘书长、浙江省中国画家协会副秘书长、浙江画院特聘会副秘协会副秘书长、浙江画院特聘画家。画家。

刘明波:号一钵山人,斋号见山堂,1989年毕业于临沂艺术学校,1997年毕业于中国美术学院。2001年结业于中央美术学院国画系研究生课程班。2008年毕业于广西艺术学院获硕士学位,并任教于广西大学艺术学院。2009年任教于山东师范大学美术学院,硕士研究生导师,系中国美术家协会会员。

刘西洁:1964年生于西安,西安美术学院中国画系教授,主任。1989年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系人物专业。2000年毕业于中国美术学院中国画系人物画专业研究生课程班。

刘祥莲:1964年生,副教授。1989年毕业于曲阜师范大学美术系。2001年结业于中央美术院山水助教班贾又福工作室。现为北京大学贾又福艺术研究会理事。

马骏:1975年生于天津。1998年毕业于天津美术学院中国画系。现任教于天津美术学院中国画学院。

每一个人都是无极

文|子仁

中国艺术研究院副研究员

刘祥莲要策划一次包含九位朋友的群体画展,除了他自己,还有画山水的曹钝夫、崔海、金心明、刘明波,画花鸟的陈子游,以及画人物的马骏、刘西洁和姜永安。经子游、钝夫两位推荐,他请我做所谓的学术主持,我有些迟疑地答应了。我原本并不认识其中的某些画家,但有些画家我却很熟悉,是很好的朋友,这是我之所以答应的人情原因。后来,他们几位经过商量想把展名定为“无极”,又问我,我想谁又不是无极呢?也就有些迟疑地认可了。很显然,我比较被动地接受了这件事,而且到目前为止,我仍然不知道祥莲他们为什么要用无极这个词作为展览的名称。那么,我只能“度以己意”了。

不管怎么说,以现成概念言事都会面临历史与现实的二维意义,历史包含了以往沉淀下来的文化意义,现实包含了今天衍生出来的社会意义。无极一名,最早见用于先秦道家的老子,随后的庄子也用过,在以后一千多年的历史中,它逐渐占据比较重要的学术话语的位置,在宋儒那里成为易学本体论的核心概念之一。在这个过程中,无极的含义经历了一系列虚实相生的意义演变:早期主要指混沌和无穷无尽;后来,历代的哲学化释义也很不相同,如汉代的著名道士河上公认为,老子所言无极乃长生久视之意,亦即道;而北宋大儒周敦颐融儒道以作《太极图说》,提出“无极而太极”,并扼要叙述了太极化分两仪、包孕五行、生发宇宙万物之理;到了南宋,理学大家朱熹接引周说,他认为无极是太极之上无形有理的本体,但同期的心学祖师陆象山则不同意,他说无极是与太极不可两分的同一本体;至明代晚期有蕺山先生刘宗周,他又否定了朱、陆两说,认为无极之无是否定性的实落语,究其实质乃强调易之太极为世界的本体,从而恢复了《易》在国学中的崇高地位。概而言之,早期道家的无极还接近现象层的时空描述,侧重对近似于道的状态界定,蕴含着与儒家不同的价值观;后期儒家则将无极提升为与理同一的抽象理念,当它作为援道入儒的媒介完成了借尸还魂的使命之后,便退出了儒学的舞台。

如此看来,今天使用“无极”来命名一个国画展,总觉得有点大而无当。那么我们需要从中选择什么样的信息来安放到一个非常具体的画展名称上才会消弭这种无当感呢?策展人总不会祈求这个展览能永恒无极地办下去吧,那样也太过迂阔而粗浅了;今天一个群体性画展也不可能用一个早就被国学淘汰的概念来作为共同的审美目标吧,那样真就有点大而无当了。我想,从合理存在的角度来看,此展所谓无极的应有之义大体有三端,分别体现在群体、个体和学理这三个层面。试条陈如下:

第一,极者,至也,有目标之意,无极原本包含混沌的意思便在于此,而这显然不是此展的用意,相反我倒觉得它应该是指这个群体展不设目标——不是毫无目的,而是在艺术上不设群体规约性的统一目标。从九位作者的绘画语言和思想两个层面来看,他们虽然不同流于目下所谓主旋律,但也是各有各的追求,彼此之间并不因为友情而会在艺术上苟且。换言之,从群体层面的意义上,这个展览(包括这类蓬勃兴起的民间性展览)充分尊重了每一位参展艺术家的个人追求,他们不求同却完全可以存异。值得指出的是,这一提倡具有重要的时代意义,与中国社会现代化历程的价值诉求相一致。

第二,极者,尽也,无极的早期含义之一正是无穷无尽,而所谓一花一世界,这一含义落在个体上又指明了一个道理,即每一个人都是无极——在充分尊重个人追求的基础上,每个作者都是一个大千世界,艺术上更是具有无极探索的可能性。古人所谓穷神变、测幽微,所谓尽精微、致广大,莫不指立足于主体的能动行为,主体能动的前提是养成内在的知识结构,近似于古人所谓心性。由此出发,每个人的无极探索便是究心问道的过程,后者便是以文人画为主脉的国画传统。因此,无极一名可以引出关注主体并导向艺术探索的穷微尽变等宗旨。

第三,无极曾经被视为生生不息之源的代名词,这是无极展从学理层面应该秉持的基本要义。生生不息是宇宙万物之理,落到画上需化为笔墨以成象,因此作为画体的笔墨也成为生生不息之理的载体。这一点可以从理、法两个层面得以说明。首先自理而言,笔墨是文与意的合一,或曰语言与思想合一的总括,内含了国画应有的形式要素和精神要素。语言与思想的同步推进,从来都是文化艺术的核心问题。作为国画的语言与思想统一体的笔墨,它在今天的推进就意味着国画的时代性进展,也是国画生命无极的保证。古人云“一代有一代之制度,一代有一代之文章”,这同样适用于国画。笔墨内含的文、意两方面的要素作为对应一体的关系,其本身就具备生生不息的过程。现实状况也正是如此,今天国画的笔墨探索已经极大地拓展了表现语言与思想范围的边界。其次自法而言,文、意相合的笔墨落实到画面上,绝非治物之能(即所谓技术),而是写意成文的结果,因此笔墨成象的逻辑当以笔笔相生为首——这便是书写的要义,故有书画同法之说,画法以写为上也成为国画的选择。笔墨逻辑表现出生生不息的要求和特征,是由“道生一,一生二,二生三,三生万物”的文化判断所决定的。明确理、法两个层面的上述内容,再看本次无极展九位画家的作品,其间虽然差别各异,但是不难看出他们都从各自的内在知识结构出发,构筑出针对不同问题的笔墨表述和语言特性。

将九位画家并行不悖地放进这个展览中,根据上述讨论,无极的界定使得他们在群体关系、个体追求和学理要求上,都符合了融三教合一的中国传统文化的基本精神的,又能体现出一定程度上的现代社会的价值诉求。在此意义上,九位作者在艺术上的相对性差异才不失合理的联系。

艺术表现模式的差异,与艺术家面对现实世界所采取的人生态度和文化态度相一致,其中蕴含着现实社会与艺术家心态之间隐晦曲折的关系。对九位画家这方面的差异进行归纳,可以大体得出三种类型:一类侧重于强烈的现实感的表现,以刘西洁和姜永安为典型;一类体现出游离于现实与内心向往境界之间的关系,包括陈子游、曹钝夫、刘祥莲、崔海、刘明波;一类则采取了完全背过身去的态度,将现实感受包裹在法古求精的艺术磨炼当中,如马骏和金心明。

从艺术界现状来看,刘西洁和姜永安的艺术呈现偏向于中西融合的水墨一路,他们采取的视角和镜像结果主要是社会学的,引导观众对流行文化的属性和当代社会的问题进行分析和解读。他们采用的语言模式与这样的精神性因素是匹配的。大致说来,他们的水墨化语言模式首先来自于作者从未放弃的以素描为基础的学院式训练,这也决定了他们的创作心态和思路;其次是他们较多地应和了近三十年来陆续输入的西方现代、后现代艺术的某些影响;另外他们还各自吸收了包括漫画、油画等其他领域的一些流行手法,而以上这些又通过形色布局的强烈对比,保证了所谓视觉冲击力的实现。在这方面,刘西洁以上墙作画的方式刻意造成涨水滴淌的粗壮笔迹,表现出五官夸张和姿势扭动的世俗人物,凸显嬉皮的荒诞之感,大片的留白衬托出某种莫名的孤寂。姜永安则擅长使用神经质般的钢丝状纠结的线条来勾勒他所凝视的人物,辅以略显粘腻的拖泥带水的墨笔,只留一点艳色提示了他所表现的是让人备感沉重的现实人物,个体生命的尊严面临不清不楚的威胁,成为他特别感兴趣的主题。比较之下,这类表现模式使他们相对远离了国画传统。有趣的是,即使是这类画家也不再出现20世纪50年代生人的前辈那样全身心投入现实的热情,他们的现实感尽管强烈,但是与现实的距离感也同样是不可忽视的,由此表现出与前辈之间的代际差异特点。

这种代际特征在所谓60后的画家中实际上是很普遍的,以至于60后、70后更不要说更年轻的画家,他们无法真正接过此前一两代前辈们在特殊年代里形成的内心机制和表达模式,也就不可能有真正赞颂那个年代的所谓创作的成果。只有那些符合了文化、社会、个体三个层面的人性需求的东西,才会具有持久的召唤力量,让60后、70后及其以后的艺术家对现实世界、对历史传统加以关注。这便构成了内外之间的一种张力——而现实与内心向往之间的张力,往往羁縻了大部分艺术家的审美取向,这也就是为什么第二类画家会占到多数的原因。由于其间的空间阔大,这类作者的具体取径非常多样。从中国画内部而言,画家个体的横向差异现象有时也是高低之别的表现。就此次无极展的画家来看,这一类作者都有比较好的笔墨功力,应与他们大多重视书法的训练有密切关系。不过,书好与画好还是两个概念。一般而言,书法功夫有助于画家解决笔法的核心问题,但是绘画要解决的问题远远不止于此,这类作者也因此而各自分野,包括笔墨取径、趣味选择、修养境界。其中,陈子游的用笔比较明确地来自帖学书法,笔法爽利且日益精到,画格宽雅而造型朴拙,潜力与后劲是明显的;曹钝夫习学西艺多年,最终悟到笔墨可以直接心性而回归传统,因此我们可以在其坚实稳厚的笔墨旁边,仍能看到西艺的影子,如其白黑布局多似构成,而人物勾勒最显西法痕迹;刘祥莲则更多在注重形式构成的基础上,以笔墨与色彩诠释着他对于现实山水与内心山水之间的关系的理解,他的作品趣味不像其他画家多来自于对笔墨本味的经典修持,而是来自于他对生活中的趣味视点的提炼与呈现,以及他在画面形式感的表达过程中所生发的笔墨关系的丰富性与笔墨线条的率真性。而在画面气息的营造上,他也不像有的画家那么迷恋文人气息,而是发自内心地保有一种乡土情怀;崔海没有采取经典的书学路数,其浓重的笔墨在放松地铺排着,看似顺其自然,实则着力于采用遮蔽造成曲折的章法布局,将带有人情味的世俗情境融入微妙的民间趣味中,成为其画面上突出的特点;刘明波以恣肆放纵的笔墨显示出较好的语言控制能力,无论是运笔当中还是头尾起讫,又都藏着那么一点敏感。这类作者和他们的画作较多地表现出贴近传统的形态,若细加品味又不难感受到他们并未忘情于现实,只不过他们的现实感要么外露一些,要么内在一些,却都不及上述第一类两位作者那样强烈和明显。

至于马骏和金心明,他们显然又比上一类作者朝着内心的方向走得更远了,与古为徒,乐此不疲。马骏是一个有趣的个案,我一直觉得可以用美术考古学的观念和方法来对其研究一番。人们都注意到他上溯汉唐以直取壁画、陶俑、陶罐等古代艺术的气息,尤能深入沉潜和玩味交织着中外文化因素而处于初始融合阶段的北朝造像、瓷器等古器风韵,使之早年打下的坚实的白描功底也随着他在历史中品味得愈深而渐次完善和丰满起来,刻露痕少了,温润气多了。从他那些懒理俗务、无忧无喜的人物形象上,我们看到了淡淡的作者的自况。如果把他前后二十年的作品加以比较的话,马骏的从艺历程犹如一个逆向的历史过程,这并不奇怪,古人就是这么向更早的古人不断逆推式学习的,只不过马骏的眼界和取径都不同于古人,因此他的未来似乎也不会在原本就不完全依赖书法的笔墨上展开,除非他重启炉灶。那么金心明呢,他没有把自己推得那么遥远。不过,他敢于大量采取侧锋用笔和偏于细腻但不娟秀的笔法,还喜欢留下长段的诗文题跋,无不表明他为自己营造了这样一种内心状态,即把自己抛掷在宋明时期,那是一个文人画蓬勃发展的历史阶段,与他带着一丝江南人文渊薮所特有的幽怨气质一道,渗入迫面而来的山水之间、庄园之内。尽管他们两人都是如此背过身去,但是我却不能说他们是趋于寂灭的,他们在画里追求着语言的生动性和生动的趣味性。

话又说回来,这样的追求也是普遍的,既存在于此次无极展的画家当中,应该说也是有理想、有抱负的画家都会追求和注意到的,只不过每一个艺术家只会、也只能根据自身的资质禀赋和学识修养来判断、选择和磨炼他所习得的笔墨,包括从一点一画的遣词造句到通情达理的心意抒发,这是一个由主体带动本体以合规律性的方式和脉络在不尽然违背客体的情况下所创造的世界——在那里,阴阳流行、万法生息、点道成命、内外融通,这就是“我的无极”世界,也就是每一个人的无极。